Ich war erst seit einigen Wochen als wissenschaftliche Volontärin in der Kunst- und Kulturgeschichte tätig, als ich von der „Neuerwerbsvitrine“ erfahren habe.

Gemeinsam mit sieben Volontärskolleg*innen durfte ich die Vitrine, welche im Foyer des Alten Schlosses im 2. Obergeschoss in der Ausstellung Legendäre MeisterWerke steht, neu bespielen. Doch wie kann man sich solch eine „Neuerwerbsvitrine“ eigentlich vorstellen?

Die „Neuerwerbsvitrine“

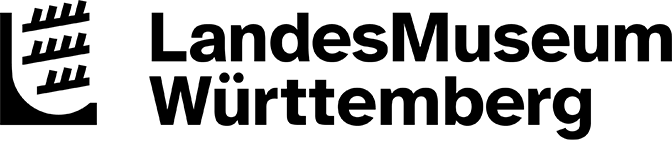

Abb. 1: Die Neuerwerbsvitrine

Womöglich macht es Sinn, die Begriffe „neu“ und „Erwerb“ im musealen Kontext zu erklären.

Zu den Kernaufgaben eines Museums gehören das Ausstellen und Bewahren von Objekten, die Vermittlung von Inhalten und auch die Forschung, um immer neues Wissen, Kenntnisse und Kontexte zu generieren. Eine weitere Aufgabe ist das Sammeln.

Museen können von verschiedenen Institutionen, von Künstler*innen und Privatpersonen Objekte erwerben, die dann Einzug in die Sammlung des Museums finden. Die Entscheidung, was für das Museum erwerbswürdig ist, wird nach unterschiedlichen Kriterien getroffen.

Einige der neu erworbenen Objekte werden schließlich in der Neuerwerbsvitrine gezeigt.

Das Foyer als Ort der Neuerwerbsvitrine

Unmittelbar nachdem man über den Aufzug oder die Treppe das 2. Obergeschoss des Alten Schlosses erreicht hat, wird man durch das neue Exponat empfangen.

Es gliedert sich in unsere Schausammlung ein, denn so wie die Exponate dort gehört es nun auch zum festen Bestand der Sammlung des Hauses.

Das besondere an der Neuerwerbsvitrine ist ihre Dynamik, die sie in das 2. Obergeschoss bringt. Anders als bei den Vitrinen in der Schausammlung, die in ihrer Bestückung und Konzeption für mehrere Jahre unverändert bleiben, wird sie in der Regel mehrmals im Jahr neu bespielt und schafft so die Möglichkeit, verschiedene Themen anzusprechen.

Das neue Objekt schafft Zugang zu einem gesellschaftsrelevanten Thema

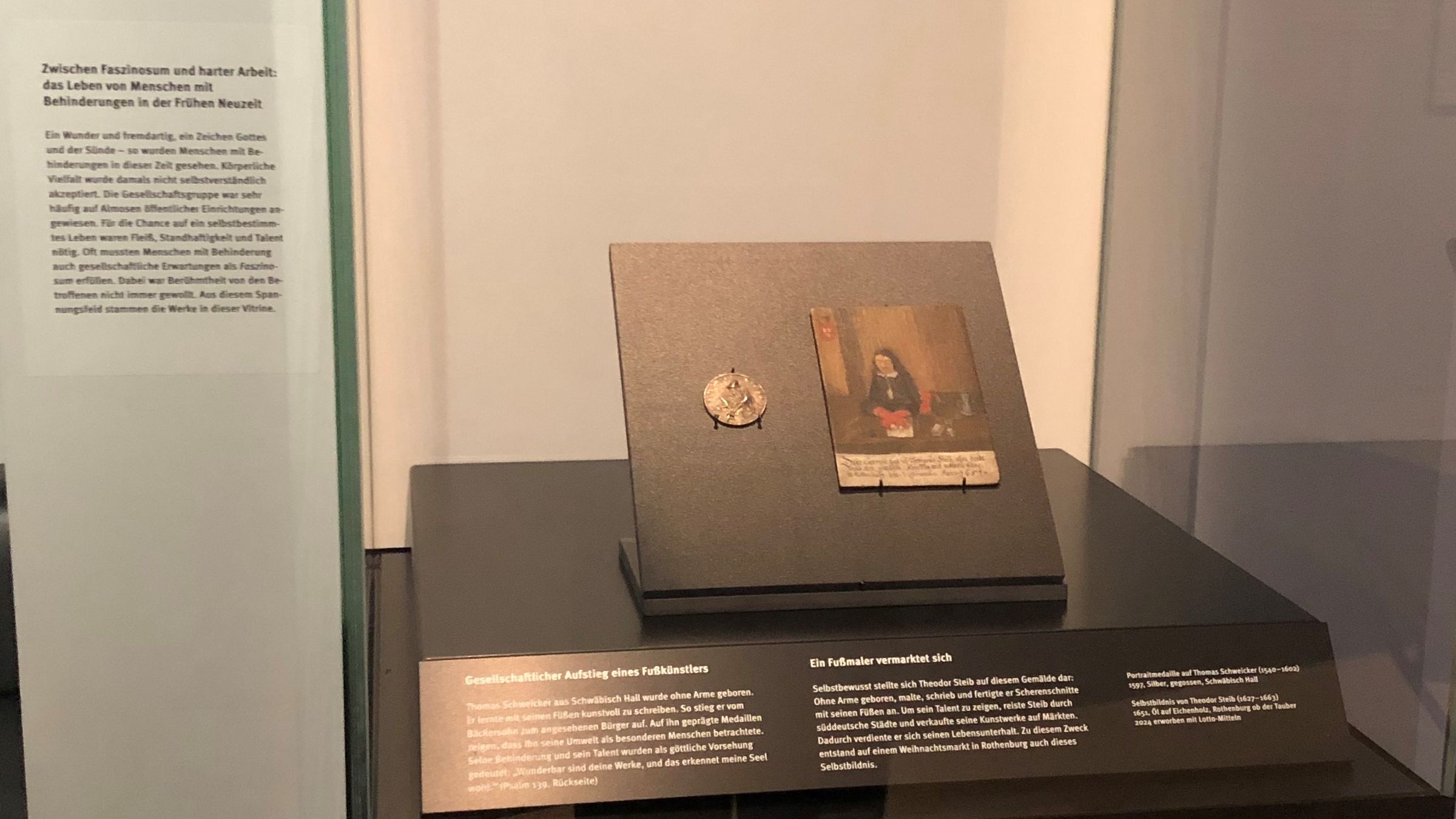

Abb. 2: Selbstportrait Theodor Steibs

Aktuell befindet sich dort als neu erworbenes Objekt eine Miniatur, die einen Menschen mit Behinderung zeigt, welcher mit den Füßen malt oder schreibt. Das Gemälde ist mit Öl auf Eichenholz gemalt und stammt aus dem Jahr 1651. Besonders dabei ist, dass der abgebildete Theodor Steib sich selbst gemalt hat.

Menschen mit Behinderung wurden in der Frühen Neuzeit nicht inklusiv behandelt und waren oft auf Almosen öffentlicher Einrichtungen angewiesen. Theodor Steib schaffte es, sich durch Talent, Durchsetzungsvermögen und Geschick in einer solchen Gesellschaft durchzusetzen und sein eigenes Geld zu verdienen.

Zu dem Neuerwerb wurde in der Vitrine eine Medaille gestellt, die schon länger Teil der Sammlung des Landesmuseums Württemberg ist.

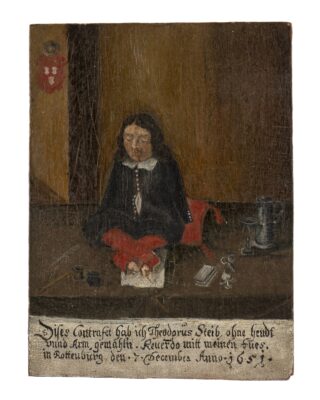

Abb. 3: Vorderseite der Portraitmedaille auf Thomas Schweicker

Es handelt sich dabei um eine Portraitmedaille aus dem Jahr 1597, die auf Thomas Schweicker aus Schwäbisch Hall geprägt wurde. Schweicker wurde ohne Arme geboren. Auch er hat große Wirksamkeit bewiesen, denn er hat sich vom Bäckersohn zu einem namhaften Bürger hochgearbeitet, indem er lernte mit seinen Füßen kunstvoll zuschreiben.

Die Medaille untermauert das bereits durch die Miniatur aufgegriffene Thema, dass Menschen mit Behinderung als eine Besonderheit in der Gesellschaft angesehen wurden.

Die Aufgaben der Volontär*innen

Als Volontär*innen durften wir den Thementext schreiben, der sich links neben der Vitrine befindet und in die Thematik von Menschen mit Behinderung in der Frühen Neuzeit einleitet.

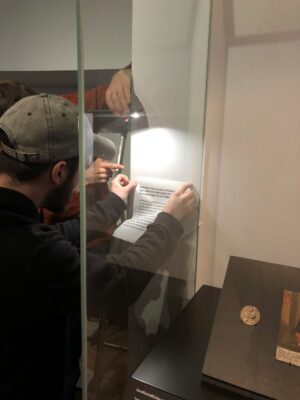

Abb. 4: Texte die zur Neuerwerbsvitrine montiert werden.

Andere von uns durften die Texte in der Vitrine schreiben, die Informationen über die Objekte geben.

Eine weitere elementare Aufgabe war es das Objekt so in die Vitrine zu stellen, sodass auch Menschen im Rollstuhl die Exponate der Neuerwerbsvitrine umfänglich erleben können.

Abb. 5: Die Volontär*innen bringen einen QR-Code für weitere Informationen an den Sockel

Abb. 6: Die Volontär*innen bringen den Thementext an die Wand

Wer nun Lust hat, noch mehr in die Geschichte des Objekts und Theodor Steibs einzutauchen darf einmal hier klicken!

Wer mehr über Medaillen auf Thomas Schweicker erfahren möchte, darf hier entlang!

Abbildungsnachweis und Nutzungsbedingungen:

Abb. 1: Finale Installation der Neuerwerbsvitrine; Landesmuseum Württemberg (CC BY 4.0).

Abb. 2: Gemälde-Miniatur, 1651, Öl auf Eichenholz, 13,2 x 10,3 x 0,35 cm; Landesmuseum Württemberg, Jonathan Leliveldt, Alexander Lohmann (Public Domain Mark 1.0), 2024-13.

Abb. 3: Portraitmedaille, 1597, Silber, Durchmesser: 40 mm; Landesmuseum Württemberg (Public Domain Mark 1.0), MK 27290.

Abb. 4: Thementext und QR-Code-Schildchen; Landesmuseum Württemberg (CC BY 4.0).

Abb. 5: Montage des QR-Codes an den Sockel der Neuerwerbsvitrine, Landesmuseum Württemberg (CC BY 4.0).

Abb. 6: Montage des Thementextes an die Wand neben der Neuerwerbsvitrine, Landesmuseum Württemberg (CC BY 4.0).