Auf den Arkaden im Innenhof des Alten Schlosses werden fünf ausgewählte Steindenkmäler neu präsentiert. Sie gehören zum bedeutenden Bestand der rund 1.300 römischen Statuen, Reliefs, Grabsteine, Architekturteile und Inschriften aus Stein im Landesmuseum Württemberg (LMW) in Stuttgart. Die monumentalen Zeugnisse dokumentieren anschaulich die Zeit der römischen Herrschaft in Südwestdeutschland.

Depotumzug geht der Neuaufstellung voraus

Die Neuaufstellung resultierte aus der Schließung des Römischen Lapidariums im Neuen Schloss. Von 1989 bis 2024 waren dort 100 Steindenkmäler ausgestellt. Das Römische Lapidarium und die sich daran anschließenden, vom Landesmuseum genutzten Magazine mussten aufgrund einer Umnutzung der Kellergewölbe im Neuen Schloss geschlossen und verlagert werden. Ende des Jahres 2024 fand der Umzug der Steindenkmäler sowie der übrigen provinzialrömischen und steinzeitlichen Bestände statt. 15.000 Fundkartons, Packstücke und Einzelobjekte von Feuersteingeräten über Steinbeile, Tonkrüge, Gläser und Metallbeschläge bis hin zu Holzsärgen wurden in ein neues Depot des LMW gebracht (s. Blogbeitrag Mammutprojekt Depotumzug). Fünf Steindenkmäler haben wir exemplarisch für eine öffentliche Präsentation auf einem der westlichen Arkadengänge im Innenhof des Alten Schlosses ausgewählt (Abb. 1). Mit Hilfe eines LKW-Ladekrans wurden die schweren Steine ins zweite Geschoss gehoben. (Abb. 2). Über Führungen sind sie dem Publikum zugänglich.

Abb. 1: Neuaufstellung auf den Arkaden

Abb. 2: Einbringung mittels LKW-Ladekran

Steinerne Zeugnisse der römischen Herrschaft

In den ersten drei Jahrhunderten n. Chr. gehörte das Gebiet des heutigen Württemberg zu den römischen Provinzen Obergermanien und Rätien. Unter den Steindenkmälern befinden sich die ersten Schriftzeugnisse aus der Region. Aus den davorliegenden Epochen der sogenannten vorrömischen Metallzeiten sind keine Schriften überliefert. Das änderte sich mit der Eroberung des ehemals keltischen Gebietes durch die Römer. Die monumentalen Steine gewähren durch die auf ihnen angebrachten Reliefbilder und Inschriften Einblicke in das Leben der damaligen gallorömischen Zivilbevölkerung, ihre religiösen Vorstellungen und Berufe sowie in das Leben der Militärs am römischen Limes.

Eine der ältesten Sammlungen in Deutschland

Die Sammlung der römischen Steindenkmäler im LMW in Stuttgart gehört zu den größten und ältesten ihrer Art in Deutschland. Den Grundstock dafür legte der Humanist und Lateinlehrer Simon Studion (1543–um 1605) aus Marbach (Abb. 3). Er gilt als Vater der hiesigen römischen Altertumskunde. Studion unternahm Ausgrabungen und überreichte dem württembergischen Herzog Ludwig (reg. 1568–1593) sieben römische Steinaltäre und Reliefs. Diese bildeten den Anfang der heutigen Steindenkmälersammlung und wurden im herzoglichen Lustgarten in Stuttgart aufgestellt.

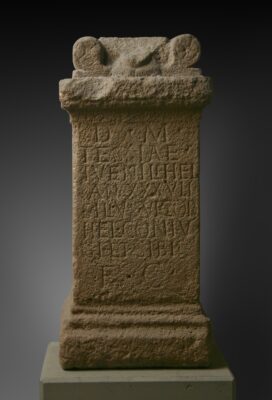

Zu den frühesten Objekten gehören ein von Studion 1579 in einem Weinkeller in Benningen am Neckar entdeckter Altar, der dem römischen Schmiedegott Vulcanus gewidmet war; des Weiteren ein von Studion erworbener Weihestein aus Stubensandstein (Inv. RL 363a). Diese wurde 1583 beim Pflügen ebenfalls in Benningen gefunden (Abb. 4). Er wird heute in der Kunstkammer des LMW präsentiert. Es handelt sich um einen im frühen 2. Jahrhundert von dem römischen Tribun Publius Quintius Terminus gestifteten Altar für die Campestres. Das waren die Schutzgöttinnen des Exerzierplatzes. Der mit einer lateinischen Inschrift versehene Sockel ist modern. Hier beschreibt Studion in didaktischer Manier die Funktion des Altars, den er fälschlicherweise als Grenzstein deutete.

Abb. 3: Simon Studion, Holzschnitt, 1593

Abb. 4: Weihealtar für die Campestres

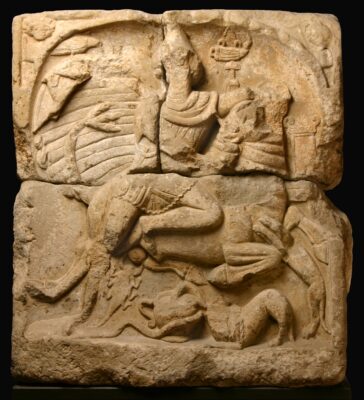

In der Mauer eines Weinbergs bei Fellbach entdeckte man im späten 16. Jahrhundert ein großes Mithrasrelief (Abb. 5) aus Schilfsandstein (Inv. RL 413). Dargestellt ist der römische Sonnen- und Mysteriengott Mithras wie er rituell einen Stiert tötet. Über Studion gelangte dieses um 200 n. Chr. gefertigte Relief ebenfalls 1583 nach Stuttgart. Es ist heute in der Schausammlung im 2. OG des LMW ausgestellt.

Abb. 5: Mithras-Relief mit ritueller Stiertötung

Die Steindenkmäler auf dem Arkadengang

Fünf in ihrer Form und Funktion unterschiedliche Steindenkmäler wurden für die Neupräsentation auf dem Arkadengang ausgewählt. Es sind Architekturglieder, Votiv- und Grabsteine sowie Skulpturen.

Abb. 6: Toskanische Säule

Toskanische Säule

Die 1,67 Meter hohe Säule (Abb. 6) aus Stubensandstein wurde 1885 in einer Villa Rustica in Kirchheim am Neckar bei Ludwigsburg gefunden. Die vergleichsweise niedrige Säule toskanischer Ordnung (Inv. RL 305) gehörte zur architektonischen Ausstattung eines Bauernhofes in der ehemaligen römischen Provinz Germania Superior.

Abb. 7: Grabstein einer Helvetierin

Helvetiergrabstein

Der 95 Zentimeter hohe Grabstein (Abb. 7) aus Stubensandstein wurde 1851/52 in Rottenburg am Neckar entdeckt. In römischer Zeit befand sich dort die mehrheitlich von Kelten bewohnte, große Siedlung Sumelocenna. Der im 2. Jahrhundert n. Chr. gefertigte Grabstein (Inv. RL 349) ist ein beredtes Zeugnis dieser alteingesessenen Einwohner in der Provinz Germania Superior. Die Inschrift nennt Silius Victor, Angehöriger des keltischen Stammes der Helvetier. Er hat den Grabstein für sich und seine Gattin, die 37jährig verstorbene Tessia Juvenilis, anfertigen lassen. Auf beiden Nebenseiten ist die mythische Figur des trauernden Attis mit phrygischer Mütze und Hirtenstab dargestellt. Dieser galt als Symbol des ewigen Lebens.

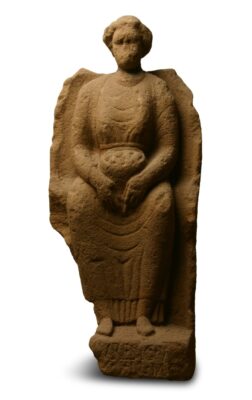

Abb. 8: Statue der Göttin Herecura

Thronende Herecura

Ebenfalls steinerner Verweis auf die gallorömische Mischbevölkerung in der Germania Superior ist die Statue (Inv. RL 392) der keltischen Göttin Herecura aus Stubensandstein (Abb. 8). Die 1,13 Meter hohe Darstellung der thronenden Unterweltsgöttin wurde 1898 in Stuttgart-Bad Cannstatt in einem Gebäude im Gräberfeld der Höferschen Ziegelei gefunden. Herecura trägt ein langes Gewand. Sie sitzt in einem Lehnstuhl. Im Schoß hält sie mit beiden Händen einen mit Äpfeln gefüllten Korb. Dieser und oft auch ein Hund sind die typischen Attribute der Göttin der Unterwelt und der Fruchtbarkeit. Die Griechen nannten sie Persephone, die Römer Proserpina. Sie war die Begleiterin des Herrschers der Unterwelt, Dis Pater, auch genannt Hades oder Pluton. Die Inschrift auf der schmalen Basis nennt Valerius, der aufgrund eines Gelübdes die Statue stiftete. Sie belegt die keltisch-römische Vermischung von Glaubensvorstellungen und religiösen Gebräuchen im 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. in Südwestdeutschland.

Abb. 9: Wochengötterstein, links Gott des Ackerbaus Saturn, rechts Sonnengott Sol

Wochengötterstein

Bestandteil einer Jupiter-Giganten-Säule war dieser 70 Zentimeter hohe Wochengötterstein (Inv. RL 56,8) aus Stubensandstein (Abb. 9), gefunden in Stuttgart-Plieningen. Er befand sich gut lesbar im unteren Bereich der Säule direkt oberhalb des hohen Sockels. Die sieben schmalen Reliefs zeigen die Wochentagsgottheiten. Sie verweisen auf eine von göttlichen Vorstellungen regulierte, alltägliche Ordnung im Römischen Reich. Bekrönt wurde die Säule von einem Jupiter-Giganten-Reiter. Er verkörperte die göttliche Ordnung symbolisiert durch den Sieg des Göttervaters Jupiter über einen Giganten.

Dargestellt sind die Gottheiten der sieben Wochentage:

a) Samstag: Saturn, Gott des Ackerbaus im knielangem Gewand mit Harpe in der linken Hand

b) Sonntag: Sonnengott Sol mit Mantel und Sonnenscheibe um den Kopf

c) Montag: Mondgöttin Luna im langem Gewand mit gekreuzten Beinen

d) Dienstag: Nackter Kriegsgott Mars mit Helm, Schild und Lanze

e) Mittwoch: Handelsgott Merkur mit Mantel über der linken Schulter und Geldbeutel

f) Donnerstag: Nackter dargestellter Göttervater Jupiter

g) Freitag: Nackt Liebesgöttin Venus mit Spiegel in der erhobenen Rechten

Übrigens: Heute noch erinnern in der französischen Sprache die Namen einiger Wochentage an die römischen Gottheiten wie „lundi“ an Luna, „mardi“ an Mars oder „mercredi“ an Merkur.

Abb. 10: Nach klassischem Vorbild gearbeiteter Torso des Gottes Apoll.

Torso des Gottes Apoll

Der nackte männliche Torso stellt wohl Apoll dar, den römischen Gott der Musik und der Bogenschützen. Ursprünglich hielt er wahrscheinlich Lyra oder Pfeil und Bogen in seinen Händen. Die nach klassischem Vorbild gearbeitete, leicht unterlebensgroße Statue (Inv. RL 78) aus Sandstein gehört zu den qualitätsvollsten Skulpturen römischer Zeit in Baden-Württemberg. Sie wurde 1975 bei der Ausgrabung einer Villa Rustica bei Bondorf (Kreis Böblingen) gefunden. Die Statue gehörte zur zweiten Bauphase des römischen Gutshofs, der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. wesentlich vergrößert wurde.

Abbildungsnachweise und Nutzungsbedingungen:

Abb. 1, 2 und 4 bis 10: Landesmuseum Württemberg (CC BY-SA 4.0)

Abb. 3: Württembergische Landesbibliothek Stuttgart (public domain 1.0)

Sehr interessanter Beitrag!

Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Klaus!