Bernhard Pankoks Skizzen, Pläne und Entwürfe aus unserem Museumsdepot

Seit nunmehr einem Jahr arbeitet ein ganzes Team an Registrarinnen und Hilfskräften, Restaurator*innen, Fotografen und Mitarbeiterinnen der digitalen Museumspraxis Hand in Hand an der Erfassung und Aufarbeitung der Sammlung Pankok, einem Konvolut aus mehr als 3500 Einzelblättern des Künstlers Bernhard Pankok. Diesen, wie unsere Kollegin Leticia Martinez Schulz in ihrem Blogbeitrag bereits eindrücklich schilderte, in seiner Vielfältigkeit zu beschreiben und gebührend zu würdigen, ist nicht einfach. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit zwei ineinandergreifenden Projekten einen Beitrag dazu leisten konnten, die Werke Pankoks als faszinierendes Zeugnis für Innovation und künstlerisches Schaffen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sichtbar zu machen.

Für alle sichtbar

Gefördert von der Stiftung Kulturgut Baden-Württemberg wurden in einem ersten Schritt die Blätter, Zeichnungen, Blaupausen und Fotografien digitalisiert und mit Hilfe der Datenbank IMDASpro so erfasst, dass einheitliche Daten zur Veröffentlichung verfügbar waren, welche nun im digitalen Museum einem breiten Publikum präsentiert werden können. Schon allein die Möglichkeit, auch unbekannte, noch nicht veröffentlichte Werke wie etwa Ex Libris oder Entwurfszeichnungen in den Händen zu halten und sich darauf zu freuen, dass ein interessiertes Publikum über den einen oder anderen, großen oder kleinen Schatz des digitalen Museums stolpern wird, erfüllte uns bei/während dieser Tätigkeit mit großer Zufriedenheit.

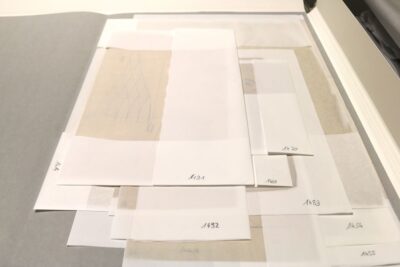

Abb. 1: Bearbeitung der Objekte

Gut aufbewahrt

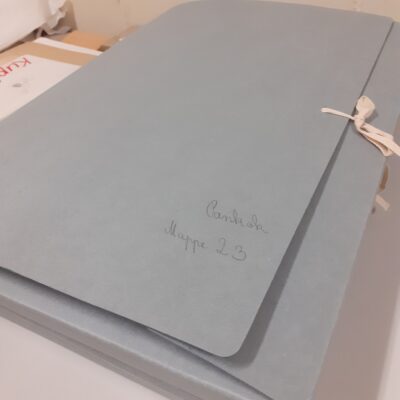

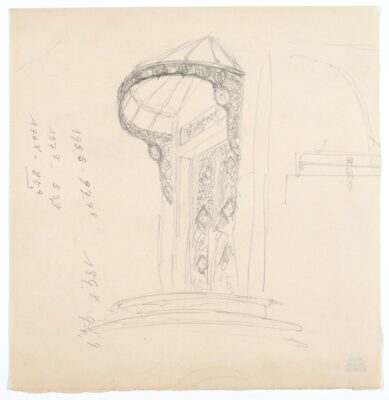

Und ähnlich sinnvoll präsentierte sich dann das anschließende, von der Kulturstiftung der Länder geförderte Projekt, welches den Erhalt der Objekte in den Fokus stellte. Es galt, die Lagerungsbedingungen signifikant zu verbessern, um die Werke langfristig zu bewahren. Die zuvor dicht gedrängten Zeichnungen wurden von Staub befreit (Abb. 1), in neue säurefreie und gepufferte Kartonmappen umgelagert und von den Blaupausen und Photographien getrennt, die andere ihrem Material entsprechende Umverpackungen erhielten (Abb. 2). Anschließend wurden die neuen Umschläge, Mappen und Kartons beschriftet (Abb. 3). Im Zusammenhang mit der vorangegangenen Digitalisierung der Blätter kann auf diese Weise für die Zukunft überflüssiges Handling vermieden und ein langandauernder Erhalt der Objekte gesichert werden.

Abb. 2: Neuverpackte Objekte

Abb. 3: Mappe 23 des Pankok-Konvoluts

Arbeitsmaterial eines Künstlers

Abb. 4: Entwurfszeichnung Haus Rosenfeld: Nebeneingang, Gartenseite, 1. Viertel 20. Jh.

Der Umgang mit der umfangreichen Sammlung, die als Nachlass des Künstlers Bernhard Pankok zunächst auf seine drei Töchter überging und vom Landesmuseum 1974 angekauft wurde, war für uns sehr lehrreich und faszinierend, weil wir hier an Hand von Skizzen und Entwürfen, Plänen und Fotos einem Meister im Lauf der Jahre und Jahrzehnte zwischen 1890 und 1930 quasi über die Schulter auf den Zeichentisch schauen konnten. So haben wir die Entwicklung und Entstehung vieler Pankok-Werke kennengelernt. Die schöne Jugendstil-Villa für einen jüdischen Unternehmer in Stuttgart zum Beispiel, das sogenannte Haus Rosenfeld, steht heute leider nicht mehr. Was davon geblieben ist, sind die zahlreichen originalen Entwurfszeichnungen für Architektur und Innenausstattung, die Fotos von Haus und Garten, einige mit Familie Rosenfeld (Abb. 4-5). Diese und ähnliche Objekte durch eine sorgfältige und materialgerechte Neuverpackung zu bewahren, hat uns Freude gemacht und gehört, gemeinsam mit der Digitalisierung und Veröffentlichung dieser Schätze, zu den Kernaufgaben des Museums.

Abb. 5: Foto Haus Rosenfeld: Nebeneingang, Gartenseite, 1. Viertel 20. Jh.

Abbildungsnachweise und Nutzungsbedingungen

Header: Berhard Pankok, Entwurfzeichnung des Hauses Rosenfeld, Bleistift auf Transparentpapier (Inv. Nr. 1974-50.0501), Landesmuseum Württemberg (CC BY-SA 4.0)

Abb. 1 und 2: Landesmuseum Württemberg, M. Harter (CC BY-SA 4.0)

Abb. 3: Landesmuseum Württemberg, S. Kitzberger (CC BY-SA 4.0)

Abb. 4: Inv. Nr. 1974-50.0070, Landesmuseum Württemberg (CC BY-SA 4.0)

Abb. 5: Inv. Nr. 1974-50.0564, Landesmuseum Württemberg (CC BY-SA 4.0)

Dieser Blog-Beitrag wurde gemeinsam mit Hanni Schön M.A. verfasst, die den Hauptteil der Arbeiten im Museumsdepot übernommen hat.