Während des Depotumzuges der Gemälde- und Skulpturensammlung des Landesmuseums Württemberg, über den hier berichtet wurde, erregten zwei Gemälde meine Aufmerksamkeit, deren Herkunft und Bedeutung zunächst Rätsel aufgaben. Durch Provenienzforschung und Quellenstudien ließ sich ihre Geschichte rekonstruieren. Die Untersuchung führte zugleich in die faszinierende Welt der Embleme und zu einem fast vergessenen Kapitel in der Geschichte der Stadtkirche Blaubeuren im Alb-Donau-Kreis.

Abb. 1: Die beiden Emblem-Gemälde, wie sie während des Depotumzuges aufgefunden wurden.

Schlummerende Rätsel

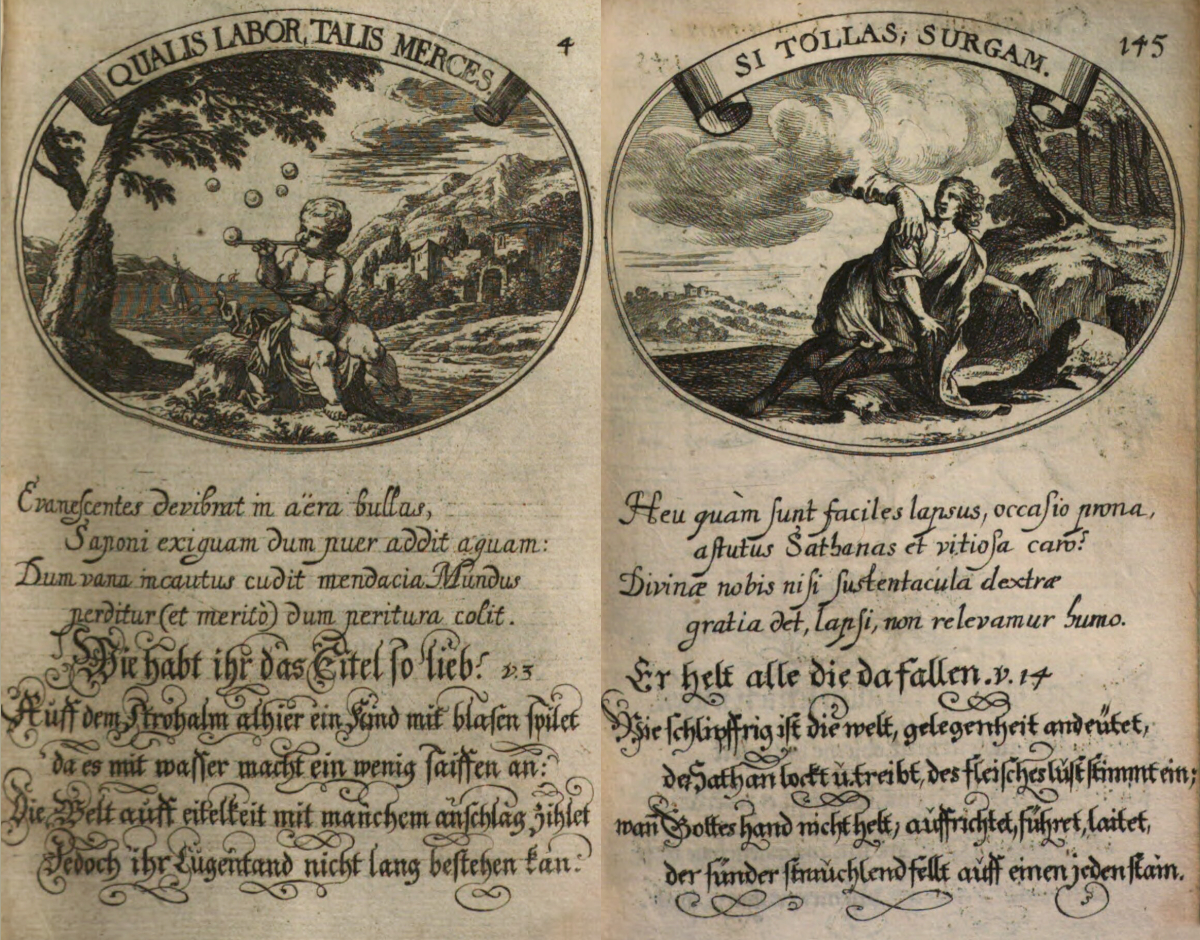

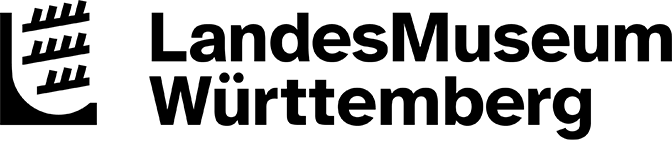

Die beiden Bilder, deren Darstellung im Gegensatz zu den zahlreichen Porträts und Heiligenbildern der Sammlung rätselhaft erscheint, üben gerade deshalb eine besondere Faszination aus (Abb. 1). Auf dem ersten sitzt ein Kind im Freien und bläst Seifenblasen in die Landschaft. Im zweiten Bild sehen wir, wie eine Person über einen Stein zu stolpern droht und von einer aus den Wolken hervorkommenden Hand vor dem Sturtz bewahrt wird. Die Bedeutung erschließt sich durch die begleitenden Texte, die in eine kurze Überschrift und einen erläuternden Begleittext gegliedert sind. Dies zeichnet sie als typische Vertreter der sogenannten Embleme aus. Dabei handelt es sich um eine Kunstform, bei der Wort und Bild zu einem allegorischen Gesamtkunstwerk verschmelzen. Diese Form der Kunst, die zum Miträtseln einlud, war im 17. und 18. Jahrhundert besonders beliebt, sodass ganze Bücher mit Emblemen zu verschiedensten Themen erschienen.

Die beiden Emblem-Bilder aus dem Landesmuseum Württemberg tragen Psalmenabschnitte als Überschriften. In den Begleittexten wird im Fall des seifenblasenden Kindes Eitelkeit mit Vergänglichkeit und im Fall der strauchelnden Person sündhaftes Leben mit dem Sturz in Verbindung gebracht. Diese moralisierenden Allegorien sollten die Betrachtenden zweifellos zur Reflexion anregen und zu einem christlichen Lebenswandel animieren. Solche Darstellungen könnten besonders in evangelischen Gemeinden als neues religiöses Gestaltungsmittel an Beliebtheit gewonnen haben, nachdem die Heiligenbilder der vorreformatorischen Zeit aus den Kirchen verschwunden waren.

Abb. 2: Innenansichten der Evangelischen Stadtkirche von Blaubeuren vor dem Umbau 1902. Links: Chor mit floral ausgestalteter Decke. Rechts: Mit Emblemen geschmückte zweiseitigen Empore.

Verworrene Wege

Als die beiden Bilder während des Depotumzugs zur Bearbeitung anstanden, war nur bekannt, dass sie 1903 als Schenkung ans Museum gelangt waren. Zusätzlich stellte ein handschriftlicher Zettel, der bei den Gemälden lag, eine Verbindung zur Evangelischen Stadtkirche Peter und Paul in Blaubeuren her. Dadurch konnte ein Teil der Objektgeschichte enträtselt werden: Die Anfang des 15. Jahrhunderts erbaute und mehrfach erweiterte Stadtkirche Blaubeuren wurde 1902 stark umgestaltet. Ziel war es, die Kirche in ihren mittelalterlichen Zustand zurückzuversetzen, also zu „regotisieren“. Kunst und Ausstattung aus späteren Epochen wurde dabei entfernt (Abb. 2). Dieses Vorgehen, das im frühen 20. Jahrhundert gängige Praxis war, gilt aus heutiger Sicht der Denkmalpflege als problematisch. Dabei wurden auch die einst 33 Emblem-Gemälde, die die Brüstung der Emporen schmückten, entfernt. Seit Mitte der 1960er Jahre, sind wieder neun der Embleme auf der Vorderseite der neuen Orgelempore zu sehen, weitere 17 werden im Heimatmuseum „Badhaus der Mönche“ im Kloster Blaubeuren präsentiert (Abb. 3 und 4). Weitere Hinweise auf den Urheber der Bilder haben sich ebenfalls in der Kirche erhalten.

Abb. 3: Stadtkirche Blaubeuren heute mit Blick in Richtung Orgelempore

Abb. 4: Ein Teil der erhalten gebliebene Emblem-Bilder im Heimatmuseum Blaubeuren.

Die Hände und Köpfe hinter den Rätseln

Der Maler Bartholomäus Sixt Kummer (1647 – 1697), welcher die Embleme schuf, hat auch weitere Werke für die Stadtkirche Peter und Paul geschaffen. Dazu gehört auch eine Darstellung der alttestamentarischen Geschichte von Jephtas und seiner Tochter, die mit einer Inschrift des Künstlers versehen und signiert ist. Kummer war Stadtmaler in Ulm. Um 1683/84 hat er neben den Emblemen und der Jephta-Darstellung auch die heute verschollene Decke der Kirche mit Blumenornamenten ausgemalt. Wie sich im Laufe der Recherche herausstellte, hat sich Kummer für die meisten seiner Embleme stark von einem 1675 erschienen Buch inspirieren lassen (Abb. 5). Wolf Helmhardt von Hohberg (1612 – 1688), Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft, einer deutschen Sprachakademie des 17. Jahrhunderts, brachte 1675 in Regensburg das Werk „Lust- und Artzeney-Garten des Königlichen Propheten Davids“ heraus. Darin sind den Psalmen neben den Paraphrasen jeweils Musiknoten, ein Emblem und eine Pflanze mit Abbildung zugeordnet. In vielen Fällen hat Kummer die Darstellungen beinahe identisch übernommen, sie jedoch gelegentlich seinen Bedürfnissen szenisch angepasst oder kleine Details hinzugefügt. Dies gilt etwa für die strauchelnden Person, wo entgegen der Vorlage drei Kornähren im Hintergrund erscheinen. Einige Embleme scheint Kummer auch gänzlich selbst entworfen zu haben, wie beispielsweise die Ansicht des Heilig-Geist-Spitals von Blaubeuren mit Kranken in ihren Betten.

Abb. 5: Vermeintliche Vorlagen für die Emblem-Bilder in Blaubeuren aus „Lust- und Artzeney-Garten des Königlichen Propheten Davids“

Erforschen und Erhalten

Dass die meisten Embleme aus der Stadtkirche trotz der „Regotisierung“ Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute erhalten geblieben sind, zeugt von der besonderen Anziehungskraft, welche Bildrätsel auf uns ausüben. Doch der Erhalt der Objekte ist nur ein Teil der Aufgaben, denen sich das Landesmuseum Württemberg als Institution verschrieben hat. Ohne die Erforschung ihrer Geschichte und deren Dokumentation wären viele Objekte weder für die Forschung, noch in Ausstellungen für die Öffentlichkeit zugänglich.

Ein weiterer zentraler Beitrag von Museen besteht darin, den langfristigen Erhalt von Kunstwerken sicherzustellen. Die Entfernung aus der Kirche hat bei den beiden Emblemen jedoch Spuren hinterlassen, weshalb sie dringend eine umfassende Restaurierung benötigen. Derzeit befinden sie sich zu diesem Zweck im Restaurierungsatelier des Landesmuseums.

Durch die sorgfältige Untersuchung der Provenienz dieser beiden Embleme konnte nicht nur ihre Herkunft eindeutig geklärt werden, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Dokumentation der Sammlung und zur Erschließung ihres historischen Kontexts geleistet werden. Dadurch wird ihre Bedeutung für Museum, Forschung und Öffentlichkeit sichtbar – ein erster Schritt zum langfristigen Erhalt der beiden Gemälde.

Abbildungsnachweise und Nutzungsbedingungen

Header: Detail aus Inv. Nr.: LMW 11780 a, Landesmuseum Württemberg, Jonathan Leliveldt (CC BY-SA 4.0)

Abb. 1: Inv. Nr.: LMW 11780 a und b, Landesmuseum Württemberg, Jonathan Leliveldt (CC BY-SA 4.0)

Abb. 2: Stadtarchiv Blaubeuren (CC BY 3.0 DE)

Abb. 3: Stadtkirche Blaubeuren (Format geändert), commons.wikimedia.org, Jasnaah (CC BY-SA 4.0)

Abb. 4: Badhaus der Mönche, Moritz Geissmann (CC BY-NC-SA)

Abb. 5: Lust- und Artzeney-Garten des Königlichen Propheten Davids, Münchner Digitalisierungszentrum (CC BY-NC-SA)

Quellen und Literatur

William S. Heckscher und Karl-August Wirth (1959). Emblem, Emblembuch, rdklabor.de (aufgerufen am: 17.10.2025) https://www.rdklabor.de/wiki/Emblem,_Emblembuch

Dagmar Zimdars u.a. (Bearb.): Georg Dehio. Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler. Baden-Württemberg II: Die Regierungsbezirke Freiburg und Tübingen, München/Berlin: Deutscher Kunstverlag 1997. (aufgerufen am: 17.10.2025), https://de.dehio.org/bauwerk/blaubeuren-ev-stadtkirche?term=BLAUBEUREN%20/%20Ev.%20Stadtkirche&position=0

Hohberg, Wolf Helmhardt von (1675). Lust- und Artzeney-Garten des Königlichen Propheten Davids. (aufgerufen am: 17.10.2025) https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11290964?page=,1

Deutsche-Biographie.de. Kummer, Bartholomäus Sixt. (aufgerufen am: 17.10.2025) https://www.deutsche-biographie.de/pnd122834682.html

Die Fruchtbringende Gesellschaft: Warum bezeichnen Sie diese als „eine …“. Ich denke, sie war die größte und wichtigste und wurde 1617 in Weimar gegründet (siehe auch https://fruchtbringende-gesellschaft.de/article/historisch).

Sehr interessant, vielen Dank!