Auch drei Jahrhunderte nach dem Tod Herzog Christophs von Württemberg (1515–1568) war die Verehrung des „Landesvaters“ groß. Zu seinem 300. Todestag erschienen mehrere Biografien. 1889 ließ König Karl (reg. 1864–1891) anlässlich seines eigenen Regierungsjubiläums mitten in Stuttgart ein Bronzestandbild des Herzogs errichten. Von dieser Christoph-Begeisterung ließ sich der aus Ellwangen stammende Maler Karl Textor zu einem Historiengemälde anregen. Im Unterschied zu den bisher bekannten Darstellungen aus dem 19. Jahrhundert zeigt es Christoph als einen jungen Herzog.

Abb.1: Ölgemälde mit jungem Christoph

Der Künstler und sein Werk

Nach seiner Ausbildung an der Stuttgarter Kunstschule arbeitete Karl Textor in den 1880ern über mehrere Jahre an seinem Ölgemälde auf Leinwand. Offensichtlich war er mit dem Ergebnis zufrieden, denn er stellte es in Stuttgart, Ellwangen und Berlin aus – wohl in der Hoffnung auf künftige Aufträge. Mit Textors frühem Tod ging das Werk in den Besitz seiner Schwester Julie über.

Sie verlieh es 1908 zusammen mit einer detailreichen Übersicht der dargestellten Personen an den Augsburger Kunstverein. Sowohl diese Übersicht als auch ein Informationsblatt des Vereins sind erhalten geblieben. Zusammen mit dem Gemälde gelangten sie über eine Privatsammlung an das Landesmuseum Württemberg und ermöglichen es, die Darstellung im Detail zu entschlüsseln.

Abb. 2: Übersicht aller 51 Abgebildeten

Inspiration Geschichtsbücher

Abb. 3: Christoph protestiert, hinter ihm Ferdinand I.

Schon der überlieferte Werktitel gibt den Inhalt des Gemäldes preis: „Herzog Christof von Württemberg protestiert […] gegen die Annexion Württembergs auf dem Reichstag zu Augsburg im Jahre 1530“. Die hier beschriebene Szene lässt sich dank der identifizierbaren Figuren genau bestimmen: Christoph steht vor dem thronenden Kaiser Karl V., während hinter ihm das Herzogtum seines Vaters als Lehen an den österreichischen Erzherzog Ferdinand I. übergeben wird.

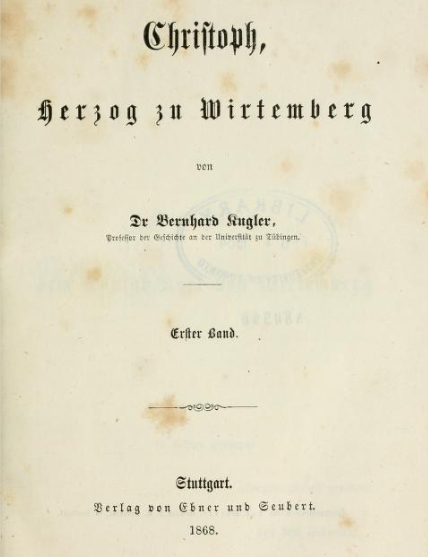

Abb. 4.: Christoph-Biografie, 1868

Da weder zur Belehnung Ferdinands noch zu Christophs Protest bildliche Vorlagen existierten, orientierte sich Textor wahrscheinlich an den Schilderungen in den württembergischen Historienbüchern seiner Zeit. So wird wie in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung auch im Gemälde die Belehnung symbolisch mit der Übergabe einer Fahne vollzogen, die das Wappen des Herzogtums Württemberg trägt. Und wie in der Literatur stellt Christoph sich mit einem Protestschreiben gegen diese Belehnung.

Heldenerzählung

Auch in der Bewertung des Herzogs schließt sich Textor der Geschichtsschreibung an. Dort ist zu lesen, der Verlust des Herzogtums auf dem Reichstag habe Christophs Interesse an Württemberg geweckt. 1533 habe er daher ein Protestschreiben „mit entschlossener Rede“ (Kugler, S. 20) verfasst, in dem er seine Rechte am väterlichen Herzogtum forderte. Mit diesem Schreiben habe Christoph im selben Jahr mit „viel Mut und Entschlossenheit“ (Pfister, S. 99) vor dem Schwäbischen Bund Teile Württembergs von Ferdinand zurückgefordert.

Abb. 5: Der junge Herzog Christoph

Letztlich erlangte Christophs Vater Württemberg 1534 durch einen militärischen Erfolg in der Schlacht von Lauffen zurück; ihm folgte Christoph 1550 als Landesherr nach. Neuere Forschungen betonen, dass Christophs Aktionen zur Rückgewinnung Württembergs 1533 wesentlich von anderen Akteuren getragen wurden, etwa vom bayerischen Kanzler Leonhard von Eck.

Textor hingegen greift auf die heroische Lesart seiner Zeit zurück. In seinem Gemälde inszeniert er Christoph als Helden, indem er dessen Protest von 1533 mit der drei Jahre zuvor stattfindenden Belehnung Ferdinands I. auf dem Reichstag verschmilzt. Auf diese Weise lässt er den Herzog unmittelbar seinen beiden mächtigsten Konkurrenten um das Herzogtum Württemberg gegenübertreten: Ferdinand I. und dessen Bruder Kaiser Karl V. Mehr noch: Christoph unterbricht die beiden hohen Herren bei der Belehnungszeremonie und fordert das Herzogtum für das Haus Württemberg zurück. Das lässt den jungen Herzog im Gemälde mutig und selbstsicher erscheinen.

Die passende Bühne

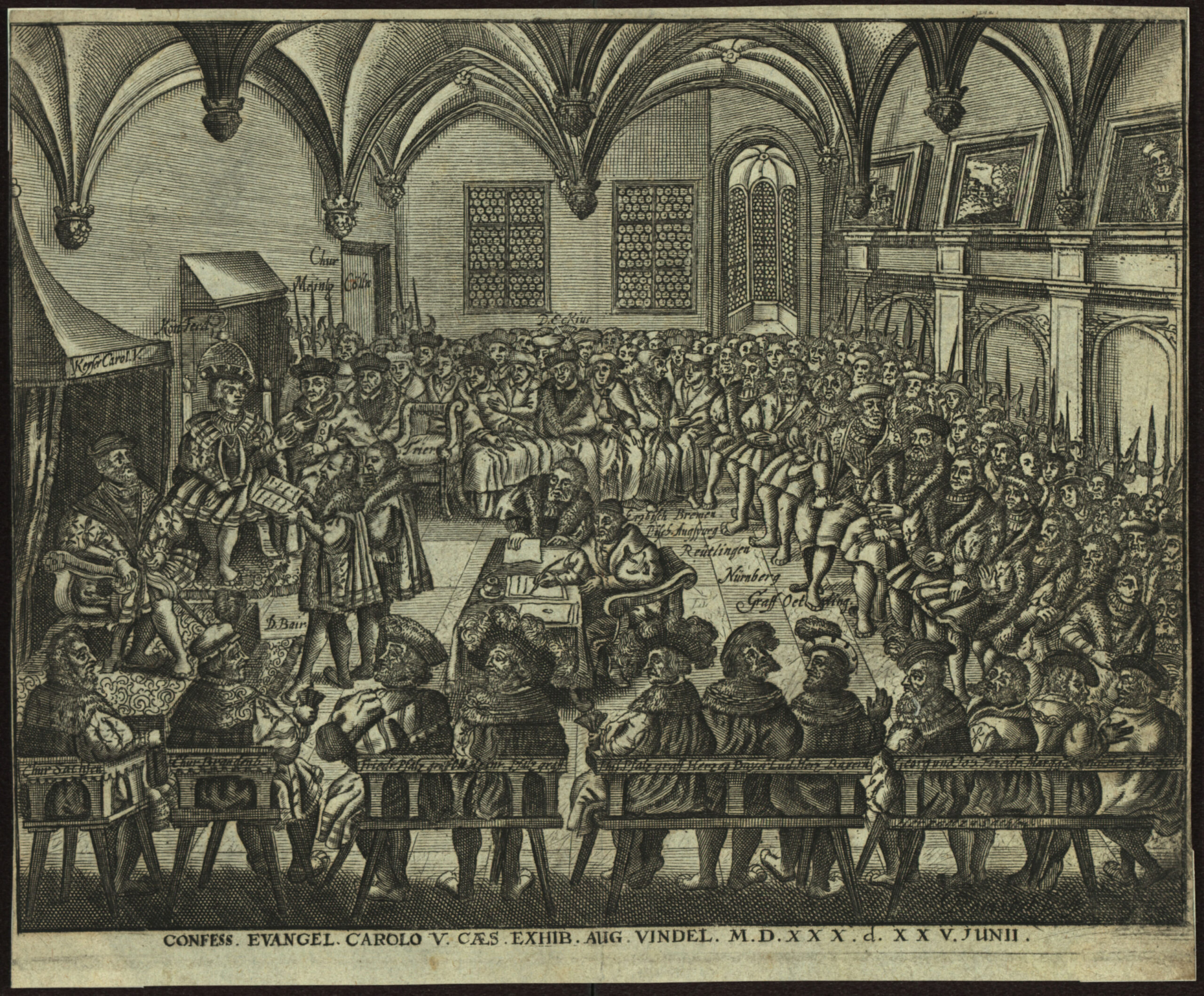

Um den Reichstag von 1530 überzeugend abzubilden, reiste Textor an seinen Austragungsort nach Augsburg. Dort musste er jedoch feststellen, dass sowohl der ursprüngliche Hauptsitzungssaal als auch weitere Tagungsorte bereits durch Neubauten ersetzt worden waren. Wahrscheinlich griff er deshalb für die Bildkomposition auf einen Kupferstich aus der Zeit nach 1530 zurück. Dieser zeigt die Verlesung des Augsburger Bekenntnisses, mit der das reformatorische Lager auf dem Reichstag um die kaiserliche Anerkennung der reformatorischen Lehre warb.

Abb. 6: Verlesung des Augsburger Bekenntnisses

Raumgestaltung und Figurenanordnung des Kupferstiches finden sich auch in Textors Gemälde wieder. Auch die Verlesungsszene kann dank der überlieferten Übersicht der Figuren identifiziert werden: In der Mitte des Raumes trägt der kursächsische Kanzler Christian Beyer das Glaubensbekenntnis der reformatorischen Fürsten und Theologen vor, die – wie ihre katholischen Gegenspieler – hinter ihm an einem Tisch Platz genommen haben.

Abb. 7: Kanzler Beyer, hinter ihm die konfessionellen Lager

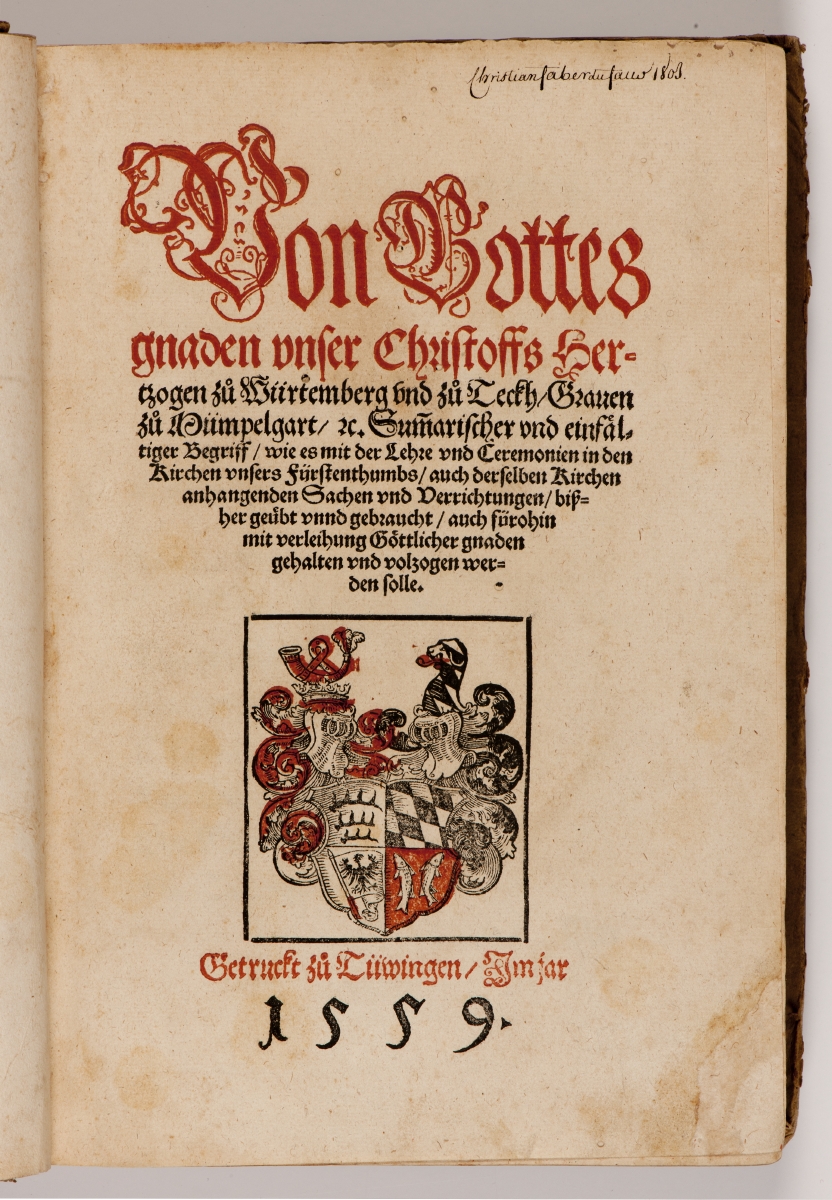

Abb. 8: Christophs Kirchenordnung

Mit der Wahl dieser Bildvorlage verlegt Textor Christophs Protest in die Verlesung des Augsburger Bekenntnisses und verschafft ihm damit das größtmögliche Publikum: die eigens zu diesem Anlass versammelten Fürsten, Theologen, Gesandten und Räte. Die überlieferte Figurenübersicht zeigt, dass es dem Künstler besonders wichtig war, möglichst viele Persönlichkeiten in seinem Gemälde darzustellen. Dass der junge Christoph vor dieser versammelten politischen und religiösen Elite das Wort ergreift, unterstreicht einmal mehr seinen selbstbewussten Charakter.

Zugleich sind durch diese Verlegung führende evangelische Fürsten anwesend. Textor ergänzt die Versammlung sogar noch um Reformatoren, die tatsächlich nicht am Reichstag teilgenommen hatten. So sind etwa Ulrich Zwingli, der in Zürich verblieb, und Johannes Calvin, der damals noch in Frankreich studierte, Zeugen von Christophs erstem politischen Auftritt. Mit der Anwesenheit reformatorischer Größen würdigt der Künstler, dass Christoph später als regierender Herzog Württemberg zu einem Musterland der Reformation machen sollte.

Verehrung, wie sie im Buche steht

Wie für Historiengemälde typisch verdichtet Textor in seinem Kunstwerk mehrere Ereignisse zu einem Moment, der so nie stattgefunden hat. Ziel dieser Verdichtung ist es, den jungen Christoph in seinem Protest besonders mutig und selbstbewusst wirken zu lassen. Dabei folgt Textor der württembergischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, die Christophs Protest zum Beweis von Charakterstärke verklärt. So wird das Gemälde zu einem anschaulichen Zeugnis der damaligen württembergischen Christoph-Verehrung – und zugleich zu einem Beispiel dafür, wie wandelbar Geschichtswahrnehmung sein kann.

Seit 2023 gehört dieses Kunstwerk zur Sammlung des Landesmuseum Württemberg. Das Gemälde ist 2025 in der Schausammlung LegendäreMeisterWerke zu sehen.

Abb. 9: Blick in die Schausammlung LegendäreMeisterWerke

Quellen und Literatur

Berliner Tageblatt und Handelszeitung, Nr. 112, Berlin 2. März 1893, S. 3.

Brendle, Franz: Dynastie, Reich und Reformation. Die württembergischen Herzöge Ulrich und Christoph, die Habsburger und Frankreich, Stuttgart 1998.

Kugler, Bernhard: Christoph. Herzog zu Wirtemberg, Stuttgart 1868.

Kupferstich „Confessio Augustana“, ab 1530, Wien Museum, 199037.

Lokalmeldung zu Ellwangen, in: Schwäbischer Merkur mit Schwäbischer Kronik und Handelszeitung, Nr. 189, Stuttgart 10. August 1889, S. 1569.

Ohm, Matthias und Delia Scheffer (Hrsg.): Christoph. Ein Renaissancefürst im Zeitalter der Reformation. Ausstellungskatalog Landesmuseum Württemberg, Ostfildern 2015. (Objektauswahl)

Pfister, Johann Christian von: Herzog Christoph zu Wirtemberg. Aus größtenteils ungedruckten Quellen, Tübingen 1819.

Übersicht der auf dem Gemälde dargestellten Personen, Anfang 19. Jahrhundert, Landesmuseum Württemberg, 2023-63 a-c.

Abbildungsnachweis und Nutzungsbedingungen

Abb. 1: Landesmuseum Württemberg, J. Leliveldt (Public Domain 1.0)

Abb. 2-3, 5, 7: Landesmuseum Württemberg (Public Domain 1.0)

Abb. 4: Archive.org (Freier Zugang – Alle Rechte vorbehalten)

Abb. 6: Wien Museum (CC0)

Abb. 8: Landesmuseum Württemberg, H. Zwietasch (Public Domain 1.0)

Abb. 9: Landesmuseum Württemberg (CC BY-SA 4.0)