Endlich wieder in die Praxis: nach vier Semestern Studium Museologie in Leipzig fünf Monate Praxissemester im Landesmuseum Württemberg. Ich studiere zwar gerne, aber ein Semester Pause von der Theorie und die Möglichkeit, das Gelernte anzuwenden, klang sehr verlockend. Und meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Hier möchte ich einen kurzen Einblick in die zahlreichen und vielfältigen Aufgaben, die ich während meines Praktikums bearbeiten durfte, geben.

Fährt oder fliegt der Zeppelin?

Diese Frage hatte ich mir ehrlicherweise noch nie gestellt, bis mich das Projekt, Medaillen zu erfassen, in die Welt der Zeppeline und anderer Luftfahrzeuge eintauchen ließ. Aber alles von Anfang an: Meine Aufgabe war es, Medaillen, die mit der Geschichte des Zeppelins in Verbindung stehen, der Einfachheit halber Zeppelin-Medaillen, zu fotografieren, zu messen und in die Datenbank des Museums einzufügen. Die Fotos wurden auf einem Münzscanner erstellt. Diese Bilder werden dann auf die museumsinterne Bilddatenbank Cumulus überspielt und dort benannt. So können sie später mit dem entsprechenden Datensatz in der museumsinternen Objektdatenbank IMDAS verknüpft werden.

Wiegen und messen erfolgte mit Waage und Messschieber. Aber die größte Schwierigkeit bestand darin, zu erkennen, welches Ereignis genau mit der Medaille in Verbindung steht. Manchmal ist das einfach, da es auf dem Objekt steht. Aber manchmal helfen nur die Darstellungen oder das Herstellungsdatum weiter. Zum Glück bin ich nicht die Erste, die sich mit Zeppelin-Medaillen auseinandersetzt. Es gibt genug Bücher, in denen man fündig wird. So setzten sich die Informationen rund um das Objekt wie ein Puzzle zusammen. Offene Frage, wie die, wann und wie das Objekt ins Haus gekommen ist, ließen sich durch einen Blick in die Hauptbücher beantworten. Bleibt also nur noch die Frage: Fährt oder fliegt ein Zeppelin? Darauf eine Antwort zu finden, war schon etwas schwerer. Also schrieb mein Kollege eine Mail an die Deutsche Zeppelin-Reederei GmbH. Da deren Aussage auch nicht ganz eindeutig war – wir befinden uns hier offensichtlich in einer Grauzone – einigten wir uns intern auf die Zeppelin-Fahrt.

Kaum legte ich die Zeppelin-Medaillen beiseite, stand die nächste Aufgabe an: Es sollten Ringe inventarisiert werden. Also im Prinzip nochmal alles auf Anfang. Wobei, Zeppelin-Medaillen und Ringe sind doch auch sehr unterschiedlich…

Die Vielfalt von Ringen und was sie uns eigentlich sagen möchten

Ein Ring ist ein Ring. Klar sehen sie unterschiedlich aus, sind aufwändig verziert und für sich allein schon ein besonderes Stück. Aber im Prinzip sind sie alle rund und das war’s dann auch. Oder doch nicht?

Ich sollte Ringe erfassen. Also Datensätze in der Datenbank IMDAS erstellen, diese mit den Bildern von den Ringen verknüpfen und für einige einen kurzen Text für die Sammlung-Online schreiben. Das Projekt hatte ich von einer Volontärin übernommen. Von ihr hatte ich schon gehört, dass einige der Ringe nicht immer das waren, was sie auf den ersten Blick zu sein schienen. Sie hatte mir von einem Ring erzählt, den man zu einem Armband auseinanderfalten konnte. Aber am meisten überrascht hat mich ein sehr unscheinbarer, schmaler Ring. Auf den ersten Blick ganz nett, aber nichts Besonderes. Vor allem nicht verglichen mit den reich verzierten Ringen, die um ihn herum in der Verpackung steckten. Wäre da nicht eine verräterische Linie gewesen, die den Ring scheinbar in zwei Teile halbierte. Tatsächlich lässt sich der Ring in vier Ringe auseinanderfalten. Dabei entsteht eine sogenannte Armillarsphäre, eine schematische Darstellung des Himmels. Aber damit nicht genug. Auf zweien der Ringe stehen Namen. Mit dem bloßen Auge zwar zu erkennen, aber nicht wirklich lesbar. Anders ist es unter einem Mikroskop: GEORGES GUMPERT CHARLOTE / CAROLINE / TYTZ HENRY JULIEN. Wer waren diese Menschen? Freund*innen, eine Familie? Dieses Geheimnis konnte ich leider nicht lüften.

Abb. 2: Eine Linie scheint diesen Ring zu teilen.

Abb. 3: Tatsächlich ist der Ring ausklappbar zu einer Armillarspähre.

Anders war es da mit den vielen Symbolen, die gerne für die Verzierung verwendet wurden. Zwei verschränkte Hände für Verbundenheit, ein Totenkopf als Mahnung für die Vergänglichkeit des Lebens oder Haare, um an eine verstorbene Person zu erinnern. Hinter jedem dieser Symbole steckt eine Aussage und damit ist ja wohl klar, dass Ring nicht gleich Ring ist. Oder?

Eine Spiegelung im Glas

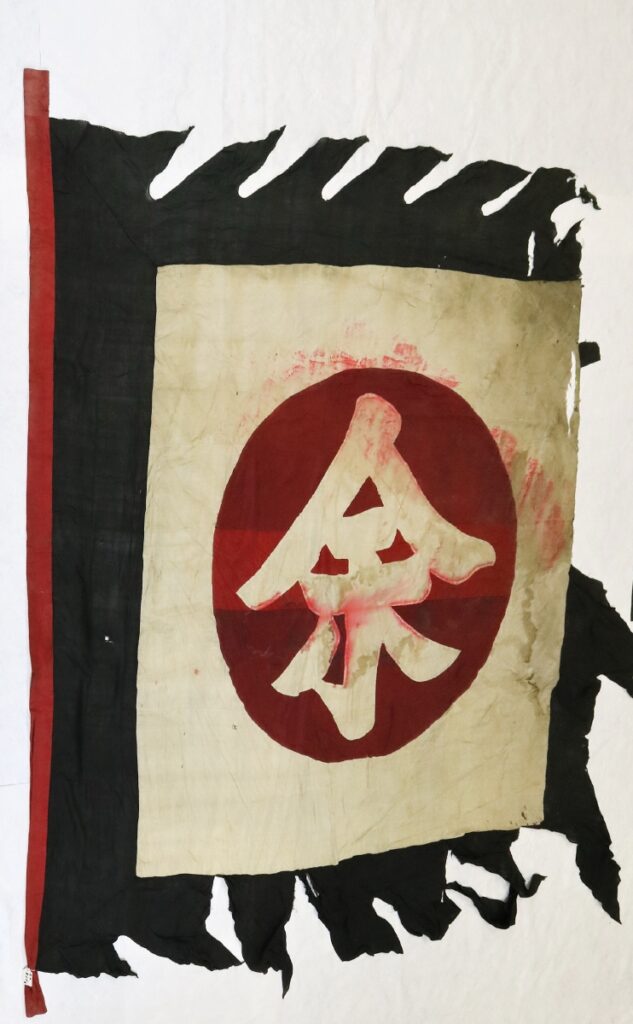

Für einen Recherche-Auftrag sollte ich im Stadtarchiv Stuttgart nach Postkarten und Fotos suchen. Dabei ging es um Flaggen, die von württembergischen Soldaten im Boxerkrieg erbeutet wurden. Sie landeten in der Sammlung des ehemaligen Landesarmeemuseum und gelangten so in das Landesmuseum Württemberg. Eine Zeit lang wurden sie im Alten Schloss ausgestellt. Nun sollte ich nach Bildern von dieser Ausstellung suchen. Tatsächlich gibt es Postkarten auf denen zumindest Teile zu sehen sind. Leider gab es keine Fotografien, auf denen die Flaggen zu finden waren, außer auf einer Postkarte. Auf dieser spiegelt sich eine der Flaggen in der Scheibe einer Vitrine.

Abb. 4: chinesische Fahne aus dem Boxerkrieg

(Der Uniformensaal im Obergeschoss des Landesarmeemuseums mit Glasschränken, in denen auf Figurinen Uniformen aus verschiedenen Zeiten präsentiert wurden.)

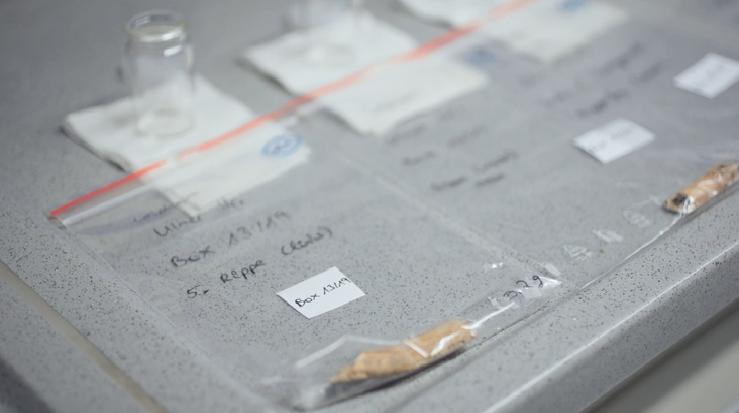

Was man aus einem Knochen alles ablesen kann

Für die Große Landesausstellung UFFRUR! durfte ich Filmaufnahmen in der Universität Tübingen begleiten. Hier wurden menschliche Überreste, das heißt Knochen, aus Leipheim untersucht. 1525 fand dort eine blutige Schlacht statt. Die Knochen konnten, da man Münzen bei ihnen gefunden hat, auf die Zeit des Bauernkriegs datiert werden.

Für den Film wurde die Untersuchung der Knochen, aber auch Interviews aufgenommen. Dabei habe ich erst gelernt, wie viel man aus einem Knochen ablesen kann. Zum Beispiel wie sich die Menschen ernährt haben, wie der Körper mit Wunden umgeht, wie muskulös ein Mensch war oder welcher körperlichen Belastung er oder sie ausgesetzt war.

Nebenbei habe ich auch gelernt, wie man sich bei Filmarbeiten mit Tigerhaien verhalten muss oder dass es in der Mongolei vergorene Stutenmilch zu trinken gibt. Die Dinge, die man eben so erfährt, wenn man mit einem weitgereisten Filmteam einen ganzen Tag verbringt.

Abb. 5: Laborproben der Knochen aus Leipheim

Von Teilhabe und verschiedenen Perspektiven

Bisher hatte ich, außer mit meinen Kolleg*innen, mehr mit Objekten als mit Menschen gearbeitet. Anders wurde es bei dem Projekt POP-UP-MUSEUM KERNgeschichten. Dieses ist ein partizipatives Museumsformat des Museums der Alltagskultur, einer Außenstelle des Landesmuseums Württemberg. Der Name „POP-UP“ bedeutet, dass das Museum an dem Ort, der für das behandelte Thema zentral ist, für kurze Zeit existiert. In diesem Fall beschäftigte uns die Frage: Wie blicken die Menschen rund um das ehemalige Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar nach der Abschaltung in die Vergangenheit und Zukunft? Wie gehen die Menschen vor Ort mit der Kernkraft im Alltag um und inwiefern verändert sich dieser?

Abb. 6: Marktstand des POP-UP-MUSEUMS in Kirchheim a. N.

Um diese Fragen zu beantworten und da es sich um ein partizipatives Projekt handelt, war es unbedingt notwendig, mit den Menschen vor Ort zu sprechen und ihre Geschichten zu hören. Dabei wurden uns viele verschiedene Perspektiven erzählt, manche widersprechen sich, andere passen zusammen. Je nach den Erfahrungen und Erlebnissen der jeweiligen Personen. Das Projekt lädt die Menschen ein, in Sammel-Boxen Objekte als Leihgabe für das POP-UP-MUSEUM abzugeben. Diese wurden fotografiert und erfasst, also mir bereits bekannte Tätigkeiten. Das spannende für mich waren die vielen inhaltlichen Perspektiven: verschiedene Generationen, Berufe, Überzeugungen, Erinnerungen und der Blick in die Zukunft. Zwischen all diesen Ebenen liegen Überschneidungen und Parallelen, aber auch Brüche und Gegensätze. Aus den gesammelten Objekten und Geschichten entsteht eine Ausstellung, die ganz aktiv mit den Menschen erarbeitet wurde, die natürlich ihre ganz persönlichen Antworten auf die oben genannten Fragen haben.

Und vieles, vieles mehr

Würde ich zu jeder meiner Aufgaben ausführlich schreiben, würde das wohl den Rahmen sprengen. Daher möchte ich die Schwerpunkte meines Praktikums mit einer kurze Aufzählung ergänzen: Ich durfte meine Kolleg*innen begleiten, um neue Objekte für die Sammlung abzuholen, war bei den Aufnahmen für die Tour in Deutscher Gebärdensprache in der Ausstellung UFFRUR! dabei, habe Texte geschrieben und korrigiert, Dauerleihverträge sortiert und neu geordnet. Ich bekam den Auftrag, einen Regal-Lageplan für das Stein-Depot zu erstellen, damit die Restaurator*innen wissen, ob sie ein Objekt von ganz oben aus dem Regal holen müssen. Generell hatte ich die Möglichkeit, in verschiedene Arbeitsbereiche Einblicke zu erhalten: Von der Keramik-Restaurierung bis hin zur Bibliothek. Jeden Tag lernte ich etwas Neues dazu und durfte feststellen, wie vielfältig die Arbeit im Museum ist. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, für alle Möglichkeiten, geduldigen Antworten und die vielen Eindrücke, die ich bekommen habe. Eines war mir in der ganzen Zeit definitiv nie: langweilig!

Abbildungsnachweis und Nutzungsbedingungen

Abb. 1, 2, 3: Landesmuseum Württemberg, Münzkabinett (CC-BY-SA 4.0)

Abb. 4: Landesmuseum Württemberg, Bildarchiv (CC-BY-SA 4.0)

Abb. 5: Landesmuseum Württemberg (CC-BY-SA 4.0)

Abb. 6: Landesmuseum Württemberg, Alexander Schwanebeck (CC-BY-SA 4.0)

Ein – wenigstens für mich – sehr interessanter Beitrag über die Arbeit im Museum.Man weiß eigentlich viel

zu wenig darüber wie es so hinter den Kulissen zugeht.