Abb. 1: Die Abholung der Medaillen aus dem Silcher-Museum.

Während meines Praktikums am Landesmuseum Württemberg durfte ich hinter die Kulissen dieses großen Hauses schauen und mich auch mit einigen der Medaillen beschäftigen. Die Vielfalt der Sammlung des Landesmuseums Württemberg ist beeindruckend, und es machte mir immer wieder Spaß, neue Gebiete wie die Numismatik kennenzulernen. Es war faszinierend, in die Geschichte der Objekte einzutauchen, was ein wenig Puzzeln oder Detektivarbeit gleichkommt. Das Landesmuseum Württemberg hat im letzten Jahr Objekte aus dem ehemaligen Silcher-Museum in Schnait übernommen. Damit finden auch Medaillen, die von der Chorgeschichte des Landes zeugen, ein neues Zuhause im Münzkabinett (Abb. 1).

Von Stuttgart nach Köln

Mit den Medaillen begab ich mich auf Spurensuche in der 200-jährigen musikalischen Vereinskultur in Württemberg und auch außerhalb. Nennenswert ist z.B. eine zweite Preismedaille im Wettgesang des Schwäbischen Sängerbundes, welche das erste Mal 1851 gestiftet wurde, oder eine Ehrenmitgliedsplakette für Wilhelm Nagel vom Esslinger Liederkranz von 1927. So konnte ich mich näher in die „Sängerbewegung“ in Württemberg einlesen und auch Personen, die ich bislang nur als Stuttgarter Straßennamen kannte, zuordnen. Spannend zu erfahren war, dass die Vereine sich durch Konzertreisen und gemeinsame Sängerfeste schon früh im In- und Ausland vernetzt haben. Eine besonders interessante Reise ist die des Kölner Männer-Gesang-Vereins im Jahr 1853 nach England.

Eine Medaille als Gedenken

Diese Medaille wurde ein Jahrhundert später zum Gedenken an die Reise herausgegeben (Abb. 2). Die Medaille ist beachtlich: Sie misst mit dem angehängten Kännchen 133 mm und ist aufwendig gestaltet. Auf der Vorderseite ziert sie die Umschrift „Kölner Männer-Gesang-Verein 1. Englandreise 1853“, detailreich ist die Gruppe Männer im Boot in der Mitte dargestellt. Auf der Rückseite der Medaille steht: „Dank für einen Baustein zum Wiederaufbau der Wolkenburg 1953“. Wolkenburg wird das im Krieg zerstörte und danach wieder aufgebaute Gebäude genannt, welches der Sitz des Vereins ist (Abb. 3).

Abb. 2: Vorderseite der Medaille auf das 100-jährige Jubiläum des Kölner Männer-Gesang-Vereins.

Abb. 3: Rückseite der Medaille auf das 100-jährige Jubiläum des Kölner Männer-Gesang-Vereins.

Die Männer im Boot – eine Spurensuche

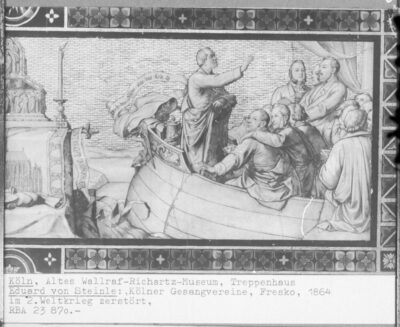

Das Motiv auf der Vorderseite der Medaille erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Ein kleiner Hinweis findet sich links neben der Szene: Ein Schriftzug verweist auf ein Fresko von Edward von Steinle im Wallraf-Richartz Museum in Köln: „n. e. Fresko von Prof Ed. Steinle im Wallraf-Richartz Museum“.

Die Spur führt also in das alte Wallraf-Richartz Museum, welches 1861 eröffnet wurde. Im Treppenhaus des Gebäudes befand sich ein Freskenzyklus. Leider wurde das Gebäude im Krieg zerstört, weswegen die Fresken nur noch mithilfe des Gesamtwerkverzeichnisses sowie von alten Aufnahmen und den Entwürfen, welche sich im Rheinischen Bildarchiv Köln befinden, nachvollzogen werden können. Der Zeichner und Maler Edward von Steinle, 1810 in Wien geboren und 1886 in Frankfurt a. Main verstorben, schuf die Fresken im Treppenhaus von 1861 bis 1864. Die Fresken beziehen sich auf die Kunst- und Kulturgeschichte der Stadt Köln. Es gibt vier Hauptbilder: „Die römische und romanische Periode“, „Die mittelalterliche Periode“, „Die Neueste Renaissance in der Kunst“ und „Der Ausbau des Kölner Doms“. Jedes Hauptbild wird von einem Sockelbild begleitet.

Abb. 5: Hauptbild „Der Ausbau des Kölner Doms“ mit Sockelbild.

Zum Wohl des Doms

Abb. 6: Ausschnitt aus dem Sockelbild.

Unter dem letzten Hauptbild „Der Ausbau des Kölner Doms“, welcher das Dombaufest 1855 zeigt, befindet sich der Vermerk „Opfernde Kölner Bürger, und: Kölner Gesang-vereine“ (Abb. 5). Und tatsächlich findet sich die gesuchte Szene rechts im Sockelbild: die Darstellung einer Gruppe Männer in einem Boot. Einige sitzen, einige stehen. Ihnen zugewandt steht ein Mann mit erhobener rechter Hand, welcher laut der Bildunterschrift des Rheinischen Bildarchivs als „Musikdirektor Weber“ zu identifizieren ist (Abb. 6). Der Domorganist und Dirigent der Singakademie Franz Weber übernahm die Leitung des am 27. April 1842 gegründeten Männer-Gesang-Vereins.

Der Verein wurde zum bedeutenden Förderer des Dombaus, weswegen die Platzierung neben den opfernden Kölner Bürgern passend wirkt. Auch die Konzertreise nach England diente dem Zweck, Geld für die Vollendung des Kölner Doms zu sammeln. Die Reise war anscheinend so einträglich, dass im Folgejahr eine erneute Englandreise unternommen wurde.

Abb. 7: Das Motto „Durch das Schöne stets das Gute!“ auf Fresko und Medaille.

Ein weiteres Detail, welches die Zuschreibung des Motivs bestärkt, ist der Schriftzug am Bug des Bootes. Dort findet sich auf einem Band das Motto des Gesang-Vereins „Durch das Schöne stets das Gute“. Dieses Detail findet sich sowohl im Fresko als auch auf der Medaille.

Das Kännchen der Queen Victoria

Abb. 8: Die Silberkanne von Queen Victoria – ein Geschenk an den Kölner Männer-Gesang-Verein.

Das auffälligste Detail ist das kleine Kännchen, das prominent unten an der Medaille befestigt ist. Das Rätsel, welche Bedeutung das Kännchen hat, wurde hier noch nicht vollständig gelöst. Dieses Kännchen lässt sich auch im Boot der Männer finden – sowohl auf der Medaille als auch im Fresko. Auf ihrer Konzertreise trat der Männer-Gesang-Verein auch vor Queen Victoria und Prince Albert auf. Als Dankesgeschenk erhielt der Verein am 01. Juli 1853 einen reich verzierten silbernen Henkelkrug. In einem Beitrag zur 25 Jahrfeier ist eine Zeichnung des Originals abgebildet (Abb. 8). Es ist bemerkenswert, wie der Medailleur bis ins kleinste Detail das Original abbildet.

Abbildungsnachweis und Nutzungsbedingungen

Abb. 1: Landesmuseum Württemberg, Lara Bräuninger, CC BY-SA 4.0

Abb. 2-4: Landesmuseum Württemberg, Jonathan Leliveldt, Alexander Lohmann, CC BY-SA 4.0

Abb. 5: Rheinisches Bildarchiv Köln, rba_mf055754

Abb. 6: Rheinisches Bildarchiv Köln, rba_mf077261

Abb. 7: Rheinisches Bildarchiv Köln, rba_mf077261 & Landesmuseum Württemberg, Jonathan Leliveldt, Alexander Lohmann, CC BY-SA 4.0

Abb. 8: Public Domain